あなたは「トロント最高の医師が教える世界最新の太らないカラダ」という本を読んだことがありますか?

- どんなことが書いてあるの?

- 読むのは大変だから簡単に要約してほしい。

- どうすれば太らないの?

このような疑問にお答えします。わたしは、オーガニック食品が好きな栄養士です。

「トロント最高の医師が教える世界最新の太らないカラダ」という本を読みまして、とても勉強になり面白かったので、分かりやすくかつ詳しくまとめていきます。

前編、中編、後編の3部作で、番外編でダイエットに関する研究の歴史もご紹介していきます。では、まずは前編から要約していきます。

「ダイエット」の歴史

ダイエットは、お手軽感をウリにしたものが多く流行ってきました。しかし肥満の原因は1つではないし、素晴らしい食べ物は1つではないので、そんなことが長期的にみて通用するはずもありません。

また、どのダイエットが効果的かという実験は短期的なものやマウスを使ったものも多いです。ここでは、人間で実証された結果のみを参考にしています。

低脂肪で高糖質な食事

1950年代頃に心臓病の大幅な増加が認知され、社会問題になっていました。当時、「脂質」が心臓発作を引き起こす原因である血中の脂肪分「コレステロール」を増やすと考えられていました。

そして医師たちは、脂肪を減らす食事をすすめました。すると、3大栄養素のひとつである「脂質」を減らすことで、その分「たんぱく質」か「炭水化物」で置き換えることになります。

肉や乳製品などのたんぱく質を多く含む食品は、脂質も多く含まれることが多く、「低脂質な食事=高炭水化物な食事」となっていきました。それも、炭水化物は精製されたものなので、高糖質な食事になります。

その結果に起きたこと

1980年にアメリカ国民全体に向けて発表された「米国人のための食生活指針」で「砂糖の摂りすぎを防ぐ」ことが目標として掲げられたものの、砂糖の消費量は2000年まで増え続けています。

脂質に注目するあまり糖分については見逃されてしまったのです。「低脂肪」「低コレステロール」をうたった食品が増える一方で、食品加工業者は加工商品の風味付けのため、糖の添加を増やしていきました。

また、精製された穀物の消費量は45%近く増加し、アメリカ人のパンやパスタの消費量は増え続けていきました。

肥満が急激に増え始めた年は、政府が「低脂質・高炭水化物の食事を推奨」と指針転換した年と一致しています。およそ1977年あたりからです。

「肥満」の約70%が遺伝

残酷な話だが、肥満が遺伝することが明らかになっています。とある研究で「肥満の原因のおよそ70%は遺伝によるもの」ということが発表されました。

親が太っていると子どもが太る

スタンカード博士はデンマークで養子になった540人の成人サンプルとして「生みの親」と「育ての親」との比較を行いました。その結果、義父母と養子の体重に相関関係は見られませんでした。

義父母が痩せていても太っていても、養子の体重に違いは出ませんでした。たとえば、太っている両親の子どもを痩せている家庭で育てた際に子どもは肥満になっていたのです。つまり「肥満と環境的要因は関係ない」ということです。

なお、養子を生みの親と比べたところ、双方の体重に相関関係が見られました。

「肥満」の約30%が環境要因

肥満は、遺伝子によるものも大きいですが、生活環境についても見過ごせません。なぜなら約30%は自分自身でコントロール可能ということです。

また、肥満が社会で広がったのは1970年代に入ってからのことです。人間の遺伝子が、この短期間で急に変化するはずもありません。

つまり、個人の肥満は遺伝によるものと説明ができても、社会的な肥満増加の説明にはなりません。実際に、痩せた子どもの両親が共に太っている、または反対に、太った子どもの両親が共に痩せている、という家庭も見かけたことがるのではないでしょうか。

肥満の原因

肥満につながる環境要因は次にようなものがあげられます。

- 低脂質・高炭水化物の食事法

- 1日の食事回数や、肉の消費量の増加

- ファーストフード店の増加

- 乗り物による移動の増加や、テレビゲーム・PCの普及

- 食品に含まれる糖類の増加

- 1人前のサイズの増大

「カロリー制限」は幻想

「体脂肪」=「摂取カロリー」ー「消費カロリー」という風に思っている方が多いのではないでしょうか。これは多くの誤解を含んでいます。

いくつかの間違った仮説によってこのような方程式がうまれています。下記についてご説明していきます。事実は次の通りです。

- 「摂取カロリー」と「消費カロリー」は独立した関係でない

- 「基礎代謝」は変化する

- 人が食べるのは意思ではなく「ホルモン」によるもの

- 肥満は「ホルモンの異常」で起きる

- 同じカロリーでも食品が違えば肥満への影響は変わる

①「摂取カロリー」と「消費カロリー」は独立した関係でない

摂取カロリーが減ると、消費カロリーの減少を招くといった関係性があります。なので、摂取カロリーを減らせば、シンプルにな体脂肪が減るということではありません。

②「基礎代謝」は変化する

体全体のエネルギー消費量の計算は複雑なので、運動以外で消費されるエネルギーは常に一定であるという分かりやすく誤った仮説が生まれてしまいました。

総エネルギー消費量は、基礎代謝量、食事による熱発生効果、非運動性熱生産、運動後過剰酸素消費量、運動によって消費されたものなど全てを足し合わせたものです。この総エネルギー消費量は、摂取カロリーやその他の要因で人によっては50%も前後します。

③人が食べるのは意思ではなく「ホルモン」によるもの

人間は自らの意思によって食べることを選択していると考えられているが、実際には複雑に絡み合うホルモンが食べ始めと食べ終わりをコントロールしています。

人間には「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」の機能によって、無意識に体脂肪の調整が行われています。つまり、肥満はカロリーの摂りすぎではなく「ホルモンの異常」によって引き起こされます。

④肥満は「ホルモンの異常」で起きる

体内のシステムは、すべてホルモンの働きによって調整されています。たとえば、身長の高さは「成長ホルモン」、血糖値は「インスリン」「グルカゴン」などの働きなどによって調整されています。

「食べ過ぎれば脂肪が増える」つまり脂肪細胞の増殖は基本的に調節できないと考えれられていたが、実はこの考え方は間違ってたことが証明されています。

体脂肪の増加を調整するホルモンが新たにいくつも確認されています。脂肪の増加を調整する「レプチン」や、「アディポネクチン」などです。

⑤同じカロリーでも食品が違えば肥満への影響は変わる

カロリーとは簡単にいうと「エネルギーの単位」で、食品を燃焼させたときに放出される熱量の値です。

「どんなカロリーでも、カロリーだ」と一括りにすることはできません。たとえば、オリーブオイルと砂糖を同じカロリー分、摂取した場合に同じような代謝応答をしません。具体的には、砂糖は血中のグルコース濃度を高め、すい臓にインスリンの分泌を促すが、オリーブオイルはそうなりません。

同じカロリー分を食べても、異なる代謝やホルモン反応が起きます。

食べない人ほど痩せにくい

脂肪が蓄積するのは「エネルギーの配分」に問題があるからです。

人間の体には、体重をコントロールするためのシステムがあります。カロリー制限ダイエットなどで、摂取カロリーを急激に減らすと、体はエネルギーの収支バランスをとろうとして消費カロリーを節約します。

たとえば、毎月のおこづかいが4万円だったとき、週に1万円くらいのペースで使っていこうと配分するでしょう。もし、毎月のおこづかいが2万になったら、1週目に1万使い切らないように工夫するのではないでしょうか。このようなイメージで、体も自動的に調整をしています。

1919年、ワシントンのカーネギー研究所の研究で、30%のカロリー制限をすれば、消費カロリーもほぼ同じ30%減少するということが明らかになっています。

1944年と1945年に、アンセル・キーズ博士(1904~2004年)が、行った飢餓実験でも、ほぼ同様の結果が出ています。代謝量、体力、心拍数、心臓の1回の拍出量、平均体温、血圧も下がっていた。さらに精神的にも弱ったり、集中力が欠如したり、髪や爪が生え変わらなくなることも確認されました。

食べる量を減らすと、前より太る

カロリー制限をすると、それに反応して代謝活動が減り、その後も代謝活動が低い状態が継続してしまいます。これは過去の様々な実験でそのような結果が示されています。

摂取カロリーが減ると消費カロリーが減るので、食事量を減らしても体重が減り続けることがないばかりか、その後普段の食事に戻したときに、代謝が低いままで、前よりも太りやすい状態になってしまいます。

ダイエットには「リバウンド」がつきものですが、これは意思が弱いという話ではなく、ホルモンにコントロールされていたのです。

「満腹ホルモン」の出が悪くなる

摂取カロリーが減ると、体では2つの大きな適用作用が起こります。

- エネルギーの総消費量の大幅な減少

- 空腹感をさらに刺激するホルモン信号が出る

体は、失った体重を取り戻すために、エネルギーを消費せずに食べるようにと促してきます。

食欲増進ホルモン「グレリン」分泌

2011年、体重の減少に適応しようとするホルモンの働きについての研究が行われました。そこで、カロリー制限と運動のダイエットを行うと、その後、1年以上経っても、主に食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌量が通常レベルより高くなりました。

つまり、カロリー制限と運動のダイエットの前よりも、空腹を感じやすくなっているということです。

「満腹ホルモン」分泌

空腹感を感じるだけでなく、満腹も感じづらくなっていることが分かりました。

ダイエットから1年以上経っても、食べ物に含まれるたんぱく質や脂質に反応して満腹感を与えるホルモンと言われているペプチドYY、アミリン、コレシストキニンなどの分泌量が低いそうです。

「運動で痩せる」のか

減量のために運動を奨励しようと、どの国の政府も大金をつぎ込み、国民を運動させることに成功していきました。しかし、運動する人は増えても、肥満率の減少にはまったく効果がありませんでした。

肥満の解消には食事療法と運動がどちらも同等レベルに重要かのように言われてきましたが、肥満の原因の95%を占めるのは食事です。

運動は、健康のためにはなるし大切です。しかし、体重を落とす効果は期待できません。

「運動しない国」ほど痩せている人が多い

調査の結果、年間の運動日数が少なく93日だったオランダ人は、年間の運動日数135日のアメリカ人に比べて肥満率が3分の1でした。

2013年に発表された論文では3~5歳の子どもの運動量(肺活量計を用いて計測)と体重が比較されました。執筆者は「運動と肥満には、関連が見られない」と結論づけています。

運動で燃やせる脂肪は「5%」が限界

1日に使われるカロリー「総エネルギー消費量」は、次のようになっています。

| 「総エネルギー消費量」= 基礎代謝量 + 食事による熱発生効果 + 非運動性熱生産 + 運動後過剰酸素消費量 + 運動量によるエネルギー消費量 |

基礎代謝量を決める要因:遺伝、性別、年齢、体重、身長、食事、体温、外気温、臓器の機能、など。

基礎代謝量は下記のような要因もあるが、一定ではないことが大きなポイントになります。摂取カロリーが減れば、基礎代謝量は最大で40%も減少します。

運動で消費できるカロリーは月並み

研究者のハーマン・ポンツァーは、原始的な生活スタイルで暮らしている狩猟採集民族についての研究を行いました。タンザニアのハッツァという民族は、食料を採取するため1日24~32キロも歩いて移動します。

そのハッツァ族が1日に燃やすカロリーは欧米諸国の一般的な成人とほとんど変わらないことが分かりました。

その他にも様々な実験が行われており、「運動をしても思ったほど体重は減らない」という結果が出ています。

たとえば、週5回の運動で1回あたり600kcal消費させ、それを25週間にわたって続けてた実験では、10か月後16キロ減ると予測されていたのに4.5キロしか減りませんでした。

運動で「思っている以上に」食欲が増す

運動をしても良そう通りに体重が落ちないのは「代償作用」という現象が関係しています。

- 運動をすると摂取カロリーが増える

- 運動によって、他の時間の過ごし方が変わる

①運動をすると摂取カロリーが増える。これは、あなた自身にも経験がありませか?いつもより運動してカロリーを消費した日は、いつのよりおなかが空きますよね。

体は、安定した状態も保とうとするので、消費カロリーが減れば、摂取カロリーを増やそうとします。

②運動によって、他の時間の過ごし方が変わる。これは、1日中、体を使って働いたら、空いた時間に運動をしようとは思わないでしょう。反対に1日中、座って仕事をしていたら、空いた時間に少し体を動かそうかという気分にもなるでしょう。

この原則は、子どもにも当てはまることです。とある研究で、体育の授業を受けているグループと、受けていないグループに対して肺活量計で身体活動を測定したが差がありませんでした。

これは、体育の授業を受けてグループの子どもは家ではあまり動かず、体育の授業を受けていない子どもは家に帰ってから動いていたことが分かります。

なぜ「太る」のか

たくさんカロリーをとれば、たくさんカロリーを消費してくれる体の仕組みが分かってきました。ではなぜ太るのかを考えていきましょう。

「カロリー」は、全て同じではない

「カロリー制限の理論はおかしい」と考えていたサム・フェルザムは、証明するために自己実験をしました。彼は、21日間、低炭水化物・高脂質の自然食品を1日に5794kcalの食事を摂りました。主要栄養素の内訳は、炭水化物10%、脂質53%、たんぱく質37%です。

一般的なカロリー計算だと7.3キロ増加すると予測されたが、わずか1.3キロしか増えなませんでした。しかもウエストが2.5センチ以上細くなっていました。わずかに増えた体重は筋肉の重さです。

続いて、一般的なアメリカの食事である加工度の高い混ぜ物食品を多く含む食事を1日5793kcal食べ続ける生活を21日間おこないました。主要栄養素の内訳は、炭水化物64%、脂質22%、たんぱく質14%です。すると、カロリー計算とほぼ同じだけの7.1キロの体重が増え、ウエストは9.1センチも膨らみました。

太らせる実験

1960年代の終わりごろ、イーサン・シムズ教授が太らせる実験を行いました。

被験者に毎日4000kcalを食べさせ、運動も厳しく制限したところ、最初は体重が増えたがその後は増えなくなりました。なかにはたくさん食べるのがしんどくなり実験から脱落する人もでてきたそうです。

4~6か月で元の体重の20~25%増えたが、これはカロリー理論から予測したものより大幅に少ないものでした。被験者のエネルギー消費量は50%も増えていて、元の体に戻そうと余分なカロリーを燃やそうとしていたことが分かります。

太るのは「体重の設定値」が高いから

カロリーを余分に摂取して一時的に重くしたり、カロリーを制限して一時的に軽くしたりすることはできます。しかしそのうち代謝量を調整して元に戻ろうとします。

肥満の人は代謝が低いと考えがちだが、実はその逆でエネルギー消費量は多いことが明らかになっています。

肥満は「体重の設定値が高くなっている」ことで起きます。体重が設定値から大きく変わることがないように「恒常性を維持する」メカニズムが働き、ホルモンによってコントロールされています。

視床下部は、エネルギー摂取と消費に関わる信号を統括している場所で、視床下部を通っている神経は「体重の設定値」を決める役割を担っています。

「レプチン」

肥満のひとつの原因は、脂肪組織が増えレプチンがたくさん分泌されることに体が慣れてしまって効果がなくなる「レプチン抵抗性」によるものでした。

しかし、レプチンは体重の調整はあくまで2次的なホルモンで、体重の決定値の決め役ではないということです。

「体重の設定値」はホルモンが決める

体重はコントロールされていて、ほとんどの人が比較的に一定しています。太った人も1年に0.5~1キロほどのゆったりとしたペースで体重が増えた方が多いでしょう。

肥満の主な原因は、体内のホルモンバランスが崩れることによって体重の設定値が高くなりすぎることです。なお、年齢を重ねるごとに体重を管理する自動調整機能が体重の設定値を上げていきます。

肥満に関係するであろうホルモンは、主に体脂肪の調節をおこなうレプチンや、食欲を増進させるグレリン、満腹という信号を出すペプチドYY、コレシストキニンなどがあげられます。しかし、これらのホルモンは因果関係までは確認できていません。

「このホルモンを人に注入したら体重が増える」と因果関係まで確認されているホルモンの正体は「インスリン」と「コルチゾール」です。

脂肪の溜まり方

食事をすると、炭水化物は分解されて大量のグルコース(ブドウ糖)が発生します。そのグルコースをグリコーゲンに変換して肝臓に蓄えさせるのが「インスリン」です。この過程を「グリコーゲン合成」と言います。

肝臓の許容量をこえるグリコーゲンは、脂肪として蓄えられます。つまり、摂取しすぎた炭水化物は体脂肪に変わるということです。

食事をして数時間経つと血糖(グルコース)とインスリンの量は減り、各臓器で使うことのできるグルコースが減ります。そうすると、肝臓がグリコーゲンを分解してグルコースにしてエネルギーとして放出して体内を循環させます。

わたしたちの体は、グルコースをグリコーゲンにして保存したり、グリコーゲンをグルコースにしてエネルギーにしたりすることを簡単に行えるようになっています。

「糖新生」

食事を摂らない時間が長くなってくると、蓄積された脂肪から新しくグルコースを生成します。この過程を「糖新生」といいます。

食べものを食べるとインスリンが分泌され糖や脂肪の貯蔵を促します。反対に、何も食べないときはインスリンの分泌量が減り、糖や体脂肪を燃やす働きがはじまります。

インスリンが過剰に分泌される状態が続くと、脂肪の蓄積が増えるのです。つまり、食事を摂る時間と、摂らない時間のバランスが崩れるとインスリンの分泌量が増え、体脂肪が増え、肥満になります。

肥満ホルモン「インスリン」

様々な研究によりインスリン値が上がると、人は太ることが明らかになっています。

1993年に行われた「糖尿病のコントロールと合併症の発症に関する試験」で、1型糖尿病患者に標準的な量のインスリンを投与した場合と、投与量を多くした場合との比較が行われました。

すると、インスリンを多く投与されたグループの被験者は、標準的な量と投与されたグループよりも多くの体重増加が見られました。

また、神経痛の治療に広く使われる「ガバペンチン」も体重増加に関係があると考えられていたが、これは実は「インスリン」の生産を増やす働きがあることが分かりました。

抗精神病薬の「クエチアピン」も体重増加と関係があると思われていたが、やはり「インスリン」の分泌を高める効果が分かりました。

どんな研究の結果は絶えず一貫しています。

- 「インスリン値」を上げる薬剤を使うと、体重が増える。

- 「インスリン値」に影響を与えない薬剤を使うと、体重は変わらない。

- 「インスリン値」を下げる薬剤を使うと、体重が減る。

「インスリン」と「レプチン」

インスリン値が高くなるとレプチンの働きが阻害されてしまいます。この2つは対照的なホルモンです。

- 「インスリン」:体脂肪の蓄積を促す

- 「レプチン」:体脂肪の蓄積を減らす

常に多量のレプチンが出ている状態が続くと「レプチン抵抗性」ができ、満腹感が得られない現象がおきます。

「コルチゾール」によるストレス太り

「コルチゾール」は、ストレスホルモンとも呼ばれ、一連の闘争・逃走反応を引き起こします。これは恐怖を感じたときの生体反応のことです。

コルチゾールは、貯蔵庫からエネルギーを取り出してグルコースなどすぐ使えるものに変え、体を次の行動に備えさせる働きをします。そう聞くと、太らせるというより痩せさせてくれるホルモンに感じますが、長期間の心理的ストレスにされされらとき、全く違うことが起きます。

コルチゾールが慢性的に高い状態が続くと、インスリンの分泌量が増えることが分かっています。つまり、ストレス太りは実在します。

研究で、過剰なコルチゾールの分泌を招く疾患はどれも、結果的に体重が増えることが分かっています。また、体重の重い人ほどコルチゾールの排出量が多いことも明らかになっています。

「コルチゾール」が減ると痩せる

コルチゾールは、副腎で産生されています。その副腎の機能が低下すると、体内のコルチゾールが急激に減ります。

副腎機能が低下するアジソン病の特徴は体重が減少することです。患者の97%に体重の減少がみられます。つまり、コルチゾールが増えれば太る、コルチゾールが減れば痩せるという方程式が成り立ちます。

ストレスを減らすには

活動的になることがストレスの緩和につながると言われています。具体的に、ストレスの緩和に効果があると実証されてきた方法は次の通りです。

マイインドフルネス瞑想や、ヨガ、マッサージ療法、運動などです。コルチゾールを過剰分泌させないようにしていくことが、肥満解消へもつながります。

太りにくい睡眠時間は「7時間」以上

睡眠不足も慢性的なストレスのもとになります。集団調査では、短時間睡眠と体重増加に関係があることが認められています。

5~6時間しか睡眠をとらな人は体重が増加するリスクが50%も高くなることが報告されています。体重が増えるかどうかを分ける睡眠時間は「7時間」です。

睡眠不足は心理的に強いストレスを引き起こし、コルチゾールの分泌を促します。そして、多量のインスリンが分泌され、インスリン抵抗性を引き起こします。

一晩、睡眠が不足するとコルチゾールの値は100%以上増えます。翌日になっても37~45%ほど高い状態にあります。

1回の睡眠不足が翌日まで影響するので、気を付けていきたいです。寝不足がそんなにストレスになっているとは驚きますね。

「低炭水化物」の真相

高度に精製された炭水化物は血糖値を上げ、インスリンの分泌量が増えます。インスリンの分泌量が増えると体重が増加して肥満になります。この連鎖は「炭水化物・インスリン仮設」として知られるようになりました。

当時の医師たちは「高脂質な食事」が心臓発作や脳卒中を引き起こすと信じていました。しかし、アトキンス博士や、サイエンス・ライターのゲーリー・トーベスなどにより「体重を落とすためには低炭水化物」という説が広がりをみせました。

低炭水化物の食事をするアトキンス・ダイエットは、短期間でかなりの体重を減らすことができ、全身の代謝もよくなり、血圧、コレステロール値、血糖値もすべて大幅に改善していることが分かりました。

また、2008年に行われたDIRECT試験で、アトキンス・ダイエットで血糖値が平均して0.9%も下がりました。これはほとんどの薬物治療に匹敵するほどの結果です。

低炭水化物ダイエットをすると食欲が落ち着き、1日の摂取カロリーも落ち、インスリン感受性ももとに戻ります。

「糖中毒」

精製された炭水化物を食べると「食物依存症」になるという説があります。摂取した脂質やたんぱく質に反応して、食べるのをやめさせるため満腹ホルモンがでます。

しかし、高度に精製され加工された食べ物に対しては、なぜか満腹ホルモンが出ず、スイーツなどを食べすぎてしまいます。まさに「デザートは別腹」の現象です。

中毒性がある食べ物とは「高度に精製された炭水化物」からできているものです。たとえば、パスタ、パン、クッキー、チョコレート、ポテトチップス、アイスクリーム、アップルパイ、パンケーキなどです。

こうした食べ物を食べると、脳の中の報酬系が活性化され「快」の感覚を与え得ることが分かっています。そのうえ、精製された炭水化物は中毒になりやすいため、これを食べても自然に満腹ホルモンが出なくなり、どうしても食べ過ぎてしまいます。

その理由は、精製された炭水化物が「自然食品」ではなく「高度に加工された」食べ物だからです。高度に加工されている炭水化物には中毒性があるのです。

「低炭水化物ダイエット」は長続きしない

低炭水化物のアトキンス・ダイエットは長期に見ると思ったより効果がありませんでした。

テンプル大学のゲイリー・フォスター教授が2年に渡る研究の結果によると、低脂質ダイエットも低炭水化物ダイエットも、ダイエットが続いた期間は同じで、40%近くか1年以内にやめてしまいました。どちらもほとんど同じ割合で元の体重に戻っていたそうです。

アトキンス・ダイエットは、理論的には正しいダイエットですが甘いものを厳しく制限するので、続かないのです。わたしたちは甘いものを食べると気分がよくなるのを知っていますし、甘いものはごちそうの席にはかかせないものです。

人間関係を築くなかでも誕生日や結婚式などのお祝い事、パーティーには甘いものがつきものですよね。

「糖」が肥満の原因

アジア人は精製された炭水化物「米」を主食にしているのに、肥満になる人はレアケースです。

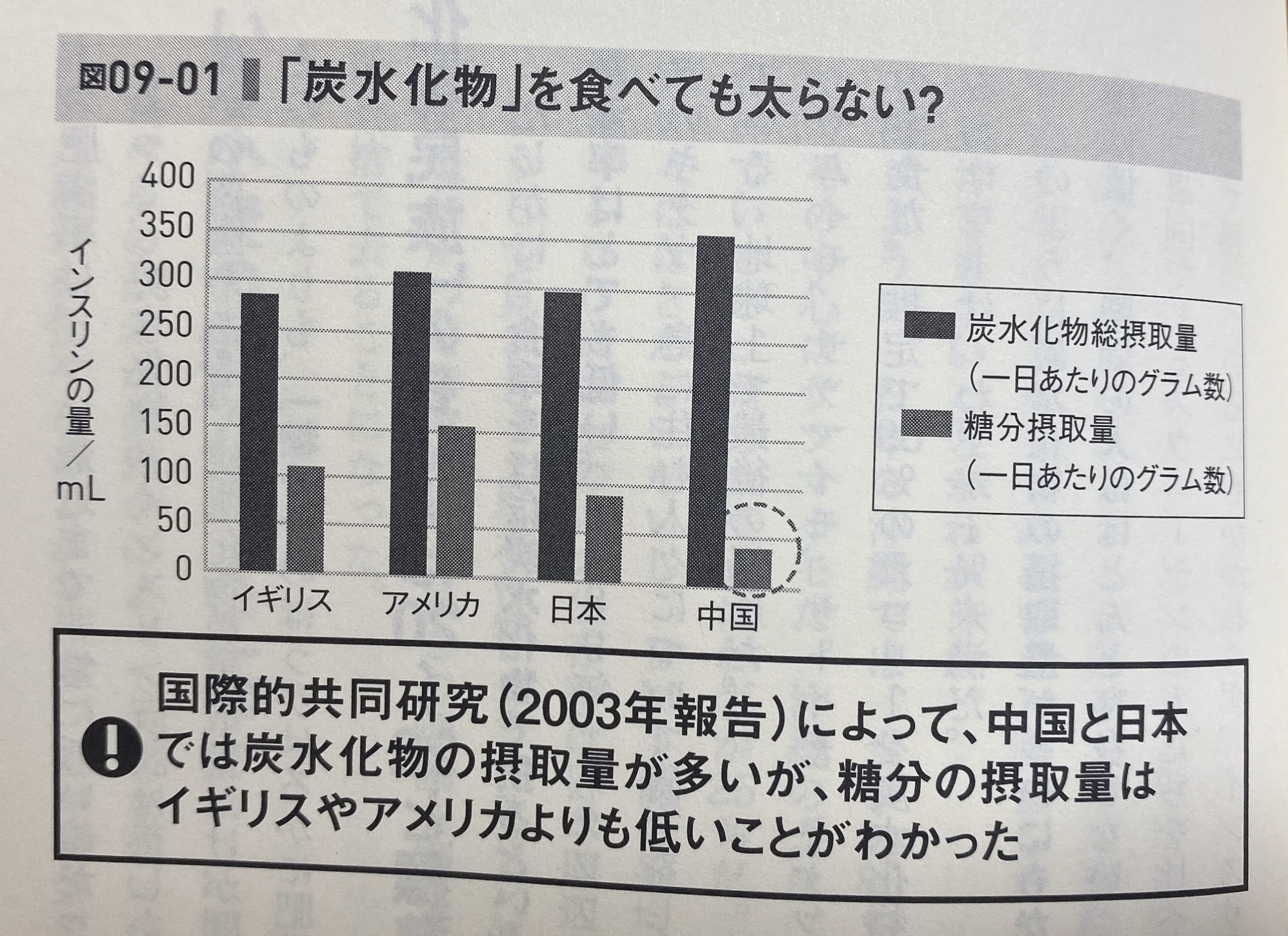

各国の炭水化物と糖の摂取量を比較してみると、中国は炭水化物の摂取量が多いが、糖分の摂取量は他の国より少ないです。炭水化物の摂取量が多いのにも関わらず、中国と日本の肥満率はつい最近まで非常に低い値でした。

これは「精製された炭水化物」よりも「糖分」の方が、はるかに肥満の原因になっていることを示します。

炭水化物の摂取量が多くても痩せている民族

1989年、スタファン・リンドバーク博士が、いまでも伝統的な食事を摂っているパプアニューギニアのキタヴァ島に住む人々の研究をしました。

ヤムイモ、サツマイモ、サトイモ、キャッサバなどでんぷん質を多く含む野菜を主食としていて、推定69%のカロリーを炭水化物から摂っており、加工された西洋食から摂るカロリーは、わずか1%程度です。

炭水化物の摂取量が多いにも関わらず、キタヴァ島の人々はインスリン値が低く、肥満の人はほとんどいません。

また、沖縄では食事の85%近くを精製されていない炭水化物で摂っていますが肥満の人はほとんどいません。主にサツマイモを良く食べ、緑黄色野菜を多く摂っていますが、糖分の摂取は、わずか25%ということです。

「肥満ホルモン」を分泌させないために

多くの場合、1年に0.5~1キロという緩やかなペースでて体重は増えていきます。それが25年以上も続くと23キロも増えていることになります。

従来のカロリー理論では、体重が増えたのがここ1週間のことであっても、10年のことであっても、5キロ落とすのに同じだけの努力が必要であるとされています。しかしこれは、正しくありません。

「インスリン抵抗性」

「抵抗性」ができる状態というのは、「高いホルモン値」と「絶え間なく続く刺激」の条件が揃うことで起きます。

インスリンの分泌量が増え、それが長時間続くと「インスリン抵抗性」が高くなります。「インスリン抵抗性」が増えると、体は同じ量のグルコースを細胞に摂りこもうとして、さらにインスリンの分泌量を増やします。

そうすると、ますますインスリン抵抗性が高まるという悪循環になります。インスリンの分泌量が多いままだと「体重の設定値」も高いままです。

肥満である期間が長ければ長いほど、肥満を克服するのが難しくなります。

人間の体には「ホメオスタシス」という生物学的原理が働くことが特徴です。何か変化すると、体はもとの状態に戻ろうとして逆の方向に変わろうとします。たとえば、体が冷えれば、熱を産生して対応したりすることです。

「インスリン抵抗性」の発現

インスリン抵抗性は、肝臓、筋肉、脳で発現します。1か所の抵抗性の変化は、他の箇所に影響しません。

《インスリン抵抗性の発現トリガー》

- 「肝臓」:過剰な量の炭水化物

- 「筋肉」:運動不足

多量に分泌されるインスリンが脳に達すると「インスリンが体重の設定値を上げる」のです。

「インスリン抵抗性」を克服するには

しかし、高いインスリン値を元に戻せば、インスリン抵抗性も元に戻ることが研究結果で明らかにされています。

逆の実験も行われており、肥満や糖尿病になったことがない健康で若い痩せた人に、普通の量のインスリンを長時間投与しただけでインスリン抵抗性が発現したのです。

インスリンの抵抗性は、思っているよりもすぐにできてしまうようです。

食事の内容とタイミング

インスリン抵抗性は「食事の内容」と「食事のタイミング」で変わってきます。

| インスリンの分泌量 | 食べるものでインスリン分泌量が決まる。 |

| インスリン抵抗性 | 食事のタイミングでインスリンが分泌される時間が決まる。 |

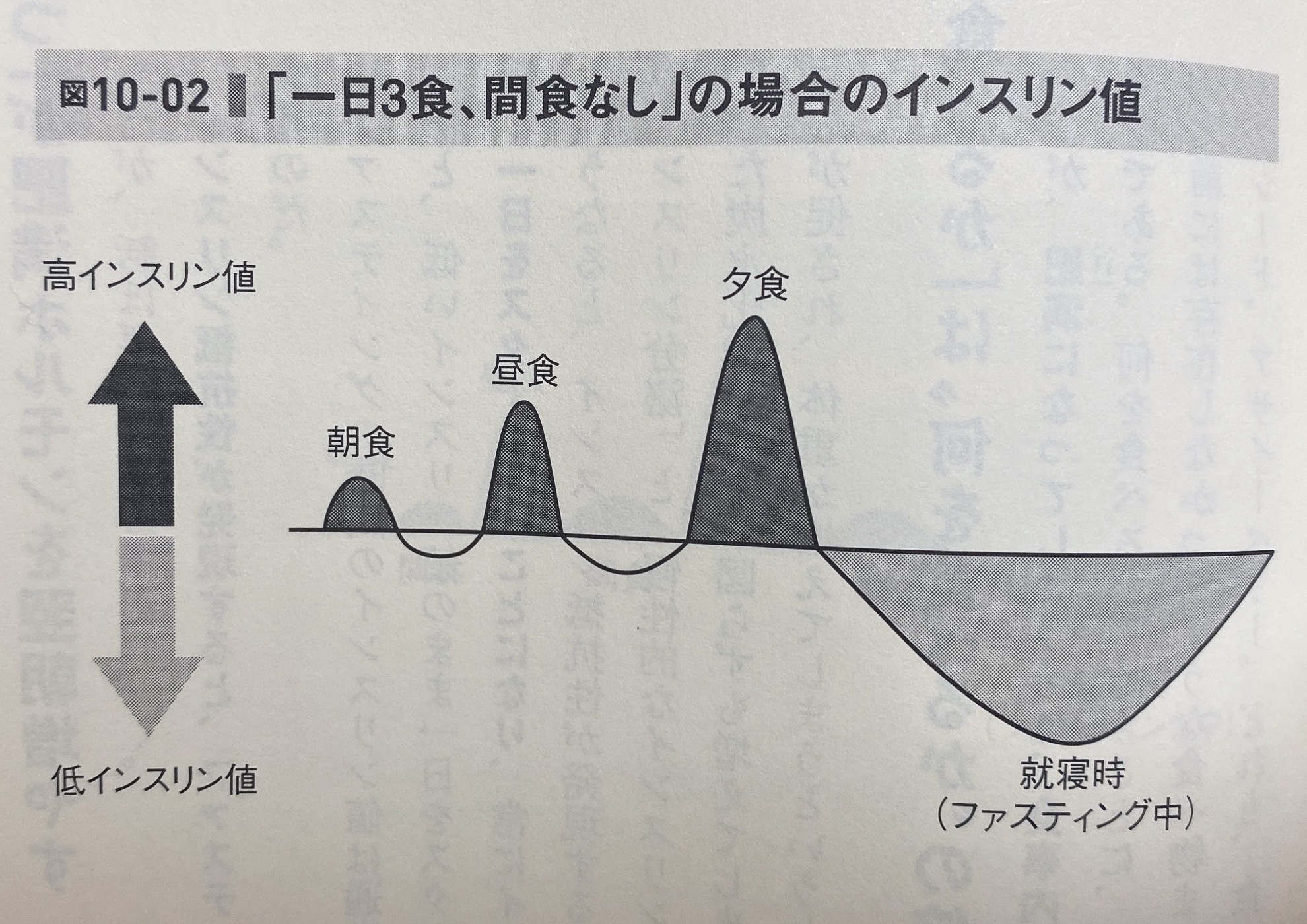

1日の中でインスリン分泌量が少ない時間があることが、太るか太らないかの決定的な違いを生み出します。

毎晩寝ている間は食べない時間となるので、インスリンの分泌量がとても低くなり、インスリンの抵抗性は起きません。

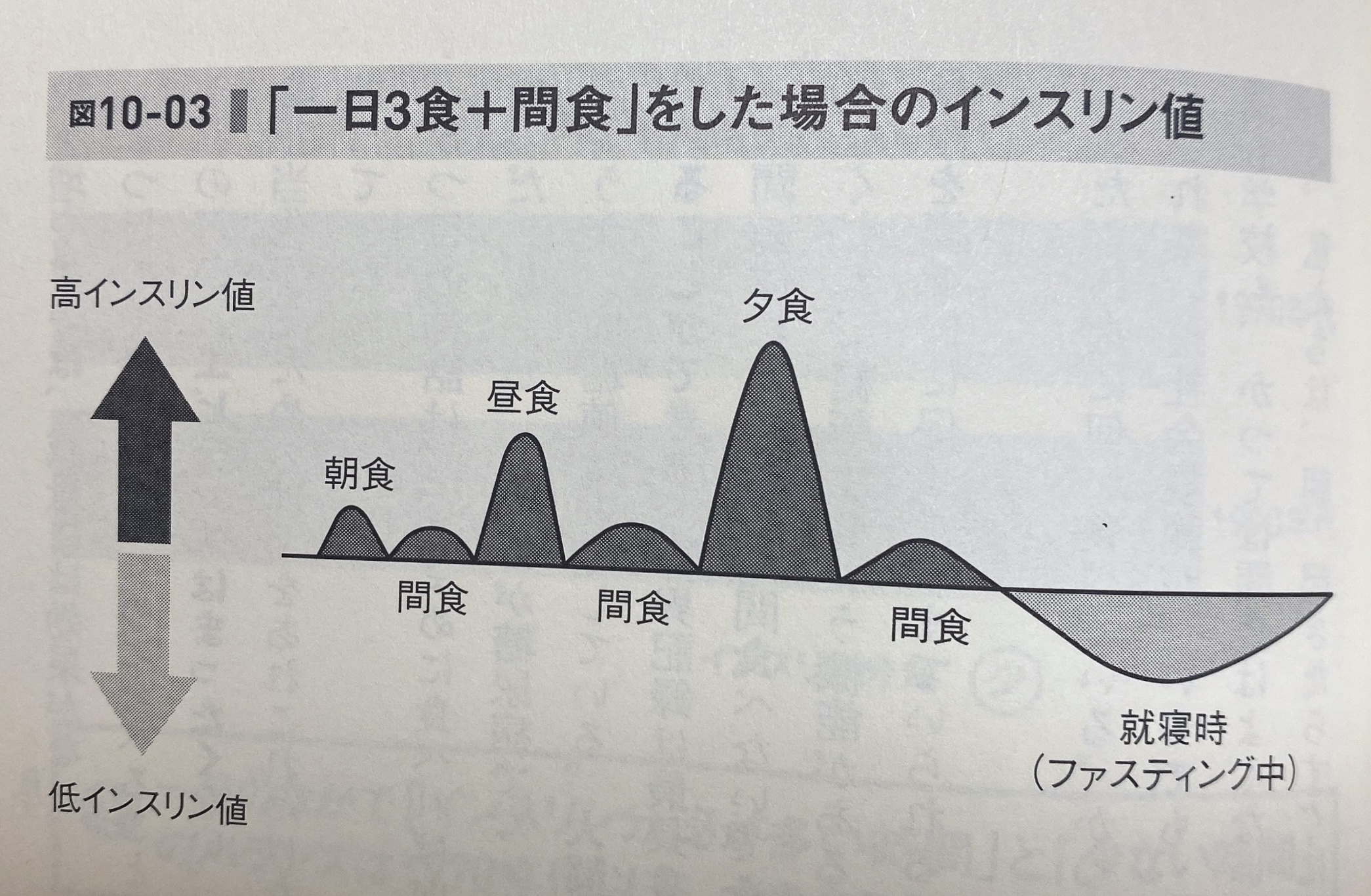

「おやつ」の影響

通常、朝は低いインスリン値のまま1日をスタートしますが、間食をしていると高いインスリン値で1日を始めることになり、常にインスリン値が高くなります。

こうなると「多量のインスリン分泌」と「慢性的なインスリン分泌」の条件が揃って「インスリン抵抗性」を引き起こしてしまいます。

なお、おやつには精製された炭水化物が多く含まれていることが多く、インスリン値を上げる原因になります。

「食事回数」の重要性

肥満になってしまうのは、食事内容の変化よりも食事回数の方が2倍も問題です。

「間食は体にいい」「食べる回数を増やすことで代謝率が上がる」という話を聞いたことがあるでしょう。食事による熱発生効果を期待しての理論です。

しかし、少しづつ食べようが、しっかり食べようが、24時間の熱発生効果は同じです。食べる回数を増やすのは、減量に効果がありません。

また「こまめに食べることで空腹をコントロールすることができる」という話に、エビデンスはありません。

さらに「こまめに食べれば血糖値の下がりすぎを防げる」という話も、意味がありません。あなたが糖尿病でない限り、1日に6回食べようが、1か月に6回食べようが、血糖値が安定しています。

人間は低血糖の症状を起こさずに何日も食べないでいることができます。世界記録は最長382日です。長い間、食べなくても「新糖生」という機能があるので、脂肪を燃やしてエネルギーに変え、血糖値を標準値に保ったままでいられるのです。

常になにかを食べる機会が増えたことで、常にインスリン値が高くなってしまっています。

さいごに

ここまでで、肥満になる原因の概要を説明してきました。具体的な肥満の原因や対策は、下記の「中編」で続きをご覧ください。

《参考》【要約】トロント最高の医師が教える世界最新の太らないカラダ:中編